着物の原形となった「小袖」は小さな袖口をもつ衣服のことです。庶民の衣服から始まった小袖は、やがて支配階級も着るようになり、多様なファッションを生み出しました。

目次

着物の原形「小袖」が成立するまで

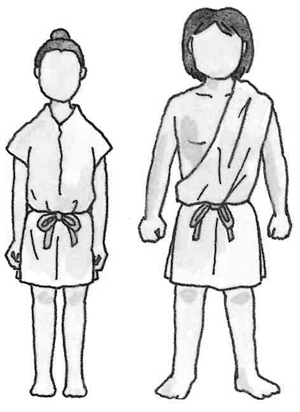

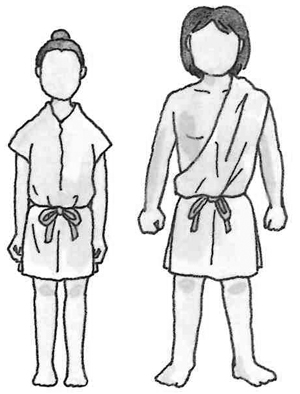

- 弥生時代

三世紀に書かれた中国の歴史書「魏志倭人伝」には、弥生時代の日本人が着ていたものが記録されています。それによると、男性は一枚の布を体に巻きつけ(巻布衣という)、女性は貫頭衣という袖なしの衣服を着ていました。

- 古墳時代

弥生時代の後期から5〜6世紀の古墳時代には、埴輪に見られるようなツーピース型の衣服を着るうようになりました。

男性はズボンのようなもの、女性はロングスカートのようなものを下半身につけ、上半身には短衣を着用していました。やがて古墳時代も後期になると、大陸の文化が入ってきます。その影響で、日本人の衣服も次第に大陸の影響を受けるようになりました。

この時代は「左衽着装法」といって、男女とも、左前に衿を合わせていました。 - 飛鳥・奈良時代

7世紀に入ると大陸文化の伝来は顕著になり、中国から仏教が伝わりました。

聖徳太子を摂政とした推古天皇の時代です。一躍有名になった高松塚古墳の「飛鳥美人」からも窺えるように、女性の衣服は膝下までと長く、袖幅も比較的ゆったりしています。

また、肩にはスカーフのようなものをかけていたようです。男性は頭に冠をかぶり、詰め衿式の長い袍(ほう)を着て、袴をはいていました。

養老3年(719)2月3日に、元正天皇が「衣服令」を発令しました。衿は右を先に合わせる「右衽着装法」が用いられるようになりました。 - 平安時代

最初は奈良時代の服装の延長ですが、やがて身幅・袖幅の広いゆったりとした衣服が好まれるようになって、十二単や束帯へと移行していきました。9世紀末に遣唐使が廃止されると、大陸との交流が途絶えました。

日本は大陸文化の影響を残しながらも、和風文化を作り上げる時代に入っていくことになったのです。その一つが重ね着の風習です。しかも、色を重ねて季節感を表現する感性は、まさに日本人ならではのものです。一方、庶民は筒袖を持った小袖を着ていました。 - 鎌倉・室町時代

鎌倉時代に入ると、武家の社会進出とともに、平安時代の優雅な服装は影をひそめ、動きやすい現実的なものが好まれるようになってきます。

平安時代に貴族に仕えていた武家や庶民は、日常生活では小袖を身につけていたので、時代の経過とともに、それが主流になってきたということでしょう。

鎌倉時代の終わりから室町時代にかけては戦乱が相次ぎ、京都は戦場になりました。 - 安土桃山時代

この時代はわずか40年ほどですが、この後の平和な時代の幕開けになります。

長い戦乱の世から開放されたせいもあり、中国や西欧諸国からもたらされた染織技術や染織品の影響を受け、デザインや色彩に瑞々しさと伸びやかさが感じられます。

そして桃山時代から江戸時代にかけて、男性も女性も武士も町人も、すべての人が小袖を着るようになりました。 - 江戸時代

平安時代以降、小袖を着る社会階層が増えていきました。庶民にとっては、最初から素肌に着ていた一枚の衣服が一般化されたということでしょう。

江戸時代は身幅、袖丈、袖幅など小袖の形も少しずづ変わっていきますが、大きく変化したのは意匠や染織技術です。鹿の子絞、友禅染など華やかなものが生まれ、たびたび奢侈禁止令が出されました。

貫頭衣から生まれた日本の衣服

弥生時代

「魏志倭人伝」によると、男性は1枚の布を体に巻きつけ、女性は「貫頭衣」という袖なしの衣服を着ていたとされます。古墳時代になると、埴輪に見られるようなツーピース型になります。

現在の着物の原形「小袖」とは、「小さい袖口をもった衣服」のことで、「小さい袖をもった衣服」という意味ではありません。「大袖」と呼ばれる「袖口の大きい衣服」に対する言葉です。大袖とは、束帯や十二単のように、「大型でかつ縫いつめられていない袖口をもった衣服」をいいます。

また、現在では袖口の大きい衣服のことを「広袖」とも呼びます。

遠く貫頭衣に起源をもつ小袖は、袖をもつようになった当初は筒袖であり、やがて小さな袂をもつようになり、次第に袂が大きくなって、室町時代頃にようやく現在の着物のような形になったのです。

貫頭衣は、ポンチョのように一枚の布の中央に首が通るほどの丸い穴を開けたものを想像しがちですが、「魏志倭人伝」に記されている貫頭衣はそのようなものではありません。

身丈の倍の長さの二枚の布を縫い合わせ、横に二つ折りした中央付近だけを縫わず、そこから首を出すものであったと考えられます。なぜなら伝統的に一人で織られる日本の布は、左右の手で緯糸の受け渡しをするため、布幅は人の肩幅よりも必ず狭いものとなり、これに穴を開けて首を通しても、到底体を覆うことはできないからです。

布を二枚縫い合わせてできた貫頭衣は肩幅よりも少し幅の広いものになりますが、縄の紐を腰に巻けば、体に固定することができます。

気候のうえでは温帯に属する日本では、毛皮から脱した後、まずこうした衣服が着られるようになったと想像されます。これが日本の貫頭衣です。

やがて、体温保持と身体保護の効果を高めるために、両脇を縫い筒状の袖をつけるようになったことでしょう。袖も生地を織幅に対して平行に裁断し、二つ折りにして貫頭衣に縫い付ければよいのですから、簡単です。しかし、袖をつけると、貫頭衣といえども着脱しにくくなります。そこで、次に体の前の部分の縫い合わせを解いたと想像されます。

ただし、ここで問題が生じました。前が空いているとそこから風が入って体温を奪われます。その対策として、さらに前身頃部分が重なり合うように衽部分がつけ加えられ、また首回りの保護と防寒のために衿がつけられました。

そしてこの形こと、まさに「着物」そのものです。着物は、紛れもなく貫頭衣から発展してきた日本の伝統的衣服なのです。貫頭衣は、直線裁断による最も単純な衣服ですが、そこから発展してきた着物も当然、同様の特徴をもっている訳です。

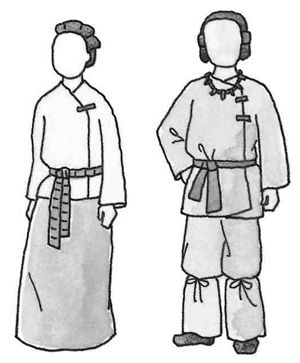

中国の影響を受けた飛鳥・奈良時代

飛鳥・奈良時代

中国の衣服の影響を受けた、飛鳥・奈良時代の身分の高い人たちの衣服の一例です。

初期の衣服は筒袖をもったもので、これに袴をはくのが弥生時代から古墳時代にかけての服装です。

絹が衣服にも使用されるようになってからは、基本的に同じ形の衣服で、主に麻の生地を庶民が、絹を支配階層が使用するようになったと考えられます。

しかし飛鳥時代から奈良時代にかけて中国との交流が盛んになり、中国文化があらゆる分野において日本に強い影響を与えるようになると、衣服の形式にもその傾向が見られるようになりました。もちろん舶来の中国文化を享受することができたのは、支配階級である貴族たちだけでしたから、中国の影響を受けた衣服を着たのもそうした人たちでした。

これらの人たちは、中国人の衣服とともに、衣服に対する中国人の価値判断にも影響を受けることとなりました。

この頃の中国においての支配階層が着用していた衣服は、大きな袖口をもち全体にゆったりと仕立てられた衣服で、「深衣」あるいは「漢服」と呼ばれるものでした。一方、支配階級でない人々が着用していた衣服は、「胡服」と呼ばれる筒状の袖をもった全体に体にフィットする衣服でいた。

前者が「漢服」と呼ばれたのは、当時中国を支配していた漢民族がこれを着ていたためであり、後者が「胡服」と呼ばれてたのは、「胡人」すなわち中央アジアの遊牧民がこれを着ていたためです。

後者は、騎馬に適した衣服であり、活動に適したものであったため、漢民族の中の支配階級でない人たちもこれを着用することが多くなりました。一方、袖が大きい衣服は労働に適さないため、中国においては、労働を要さない支配階級を象徴する衣服となりました。

これが結果として、「身分の高い者はこのような形状の非活動的な衣服を着用するものである」という考え方を生み、その価値観が飛鳥・奈良時代の中国文化の導入とともに、日本においても衣服に関する同様の価値観が生じたものと思われます。

袖と裾の大きさや形状は手と足の動きを決定づけます。日本では、身分差がなかった頃には皆が活動しやすい衣服を着用していたはずです。それがやがて労働をする身分としない身分が生まれ、中国との文化交流の過程で衣服に関する前述のような概念がもち込まれると、日本でも同様の現象が生じたと想像されます。

中国の「漢服」の一例です。男性は全体的にゆったりとしたもの、女性は背子と呼ばれる美しいスカーフのようなものを掛けていました。

日本の気候から生まれた平安時代の重ね着のアイデア

平安時代

中国の影響を受けて奈良時代にでき上がった服装に対する新しい概念は、「労働をしない身分の高い者は、ゆったりとした活動的でない衣服を着用する」「労働をする身分の低い者は、ぴったりとした活動的な衣服を着用する」というものでした。

基本的に貫頭衣から発達した日本の衣服においては、これらは外見上の違いとして袖の大きさと全体的な大きさの違いとして現れました。同時に日本的な解釈も加えられ、上流階級にあっては「活動的でない」ことがよしとされたことから、重ね着というものが普及していきました。

十二単に代表される重ね着という着装方法は、もともとは四季の変化が大きい日本の気候に対応して生まれたものと言われています。気温の変化に合わせて重ねる衣服の枚数を変えるというものです。

本来、実用から生まれたこの重ね着のアイデアは、一方で活動に支障をきたすという問題点を含んでいることを、日本人は実体験から知っていました。

中国から前述の価値観が導入されたとき、日本人は重ね着の問題点を逆手に取って、身分の高い人々の衣服にこれを取り入れたのです。

このように平安時代の公家の衣服は、自らが支配階級であることを象徴的に表現するためのものとして、中国的な価値観をもとに、日本的な価値観を加えて出来上がったものなのです。

そしてそれらは庶民が着用した小袖同様、貫頭衣から発達したもので、身頃に衽と衿、袖をつけたものですが、全体的に大きく仕立てられ、特に袖は大きな袖口をもつところから「大袖」と呼ばれました。束帯や十二単はその代表で、ともに何枚もの大袖を重ね着して構成されていました。

一方、この時代の支配階級でない庶民は、もっぱら小袖と呼ばれる衣服を着ていました。大袖同様、貫頭衣に起源を発して、身頃に衽と衿、袖をつけたものですが、その袖は筒状で、全体の大きさも大袖のように大きくはありません。労働をするのにふさわしい衣服という訳です。

ところで、平安時代の末期には、武家と呼ばれる人々が庶民の中から現れてきます。もともは農耕などに携わっていた人々の中から、武力をもって公家に奉仕するようになった人たちです。やがてその中から公家に準じる身分にまで成り上がる者も現れました。

彼らの衣服は、公的な場では公家同様の大袖、私的な場では小袖を着用するというものでした。

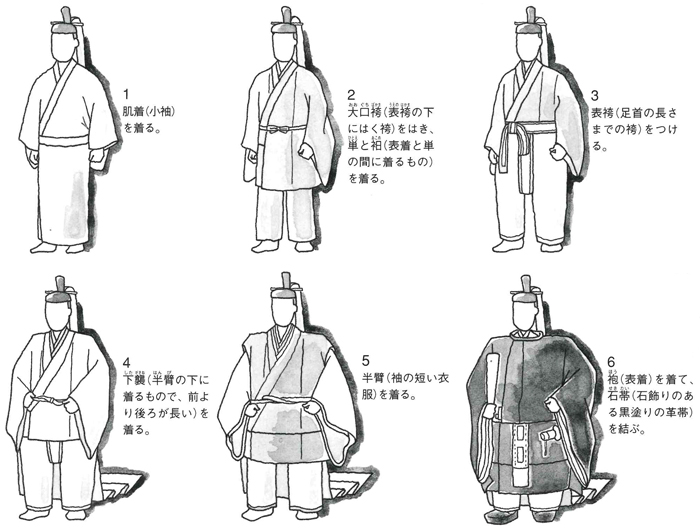

男性の正装・束帯の着付け

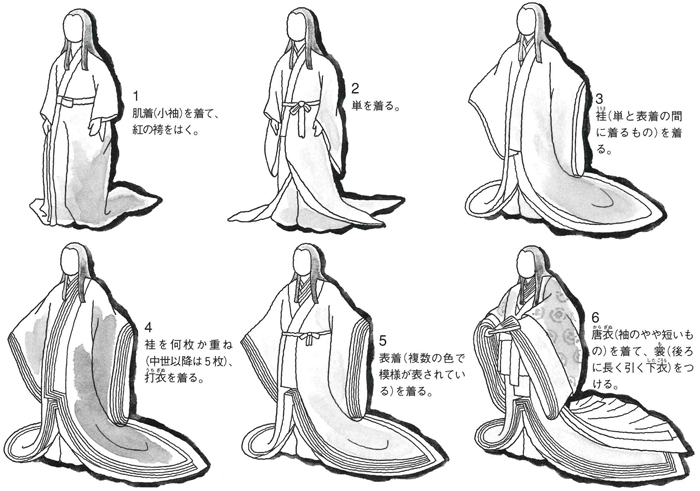

女性の正装・十二単の着付け

小袖が衣服の中心に

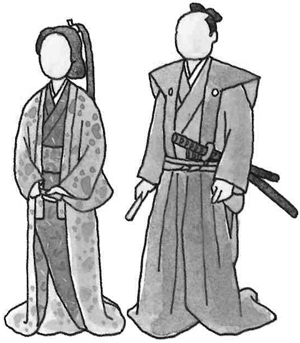

鎌倉〜安土桃山時代

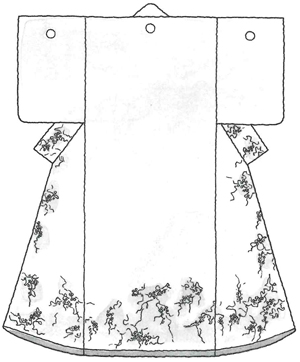

小袖が衣服の中心になってからも、フォーマルな席では表着を重ね着していました。打掛もそのひとつで、小袖の上にもう1枚小袖を「打ち掛けた」ことからこの名がつきました。現在では婚礼衣装として残っています。

鎌倉時代に入って武家の世となっても、衣服の使い分けは大きく変わることはありませんでした。庶民から成り上がった武家が、いまだ自らの身分に確固たる自信をもちえず、それまでの支配者であった公家と同じ姿をとることで、自らを権威づけようとしたからだと考えられます。そして、人目のない私的な時間には、リラックスするために、着慣れた衣服を着たのでしょう。

室町時代になると、武家男子は重要な儀式に出る場合には公家風の大袖衣服を着用し、通常の儀式には重ね着を略して武家独自の大袖を着用するようになります。「直垂」と呼ばれるものがそれで、絹地で仕立てられ、大きな袖をもってはいても丈は短く、小袖の上に袴と合わせて着用するものでした。

日常的な生活では相変わらず小袖でしたが、武家が着用した小袖は絹地となり、袖も袂のあるものになりました。

袖の大きさは人の労働性と密接に関係しています。武家が支配階級になって、日々の労働を庶民に押しつけるようになった結果、実質的に袖を大きくすることが可能になったのです。一方で身分の高さを象徴的に表現するためには、袖を大きくすることが必要であったともいえます。

その結果、袂はあるが袖口は小さいままの、現在の着物に近い形の小袖が出来上がったのです。

こうして室町時代の後半には、庶民は常に麻の小袖、武家は日常には絹の小袖、特別な儀式以外は公的な場でも、袂付きの小袖に簡略な大袖を一枚重ねる形式が一般的となりました。

しかも室町時代末期から桃山時代にかけては、さらに町人と呼ばれる人々が庶民の中から出て、絹地の小袖を着用するようになります。主に肉体労働以外の仕事で生活できた町人の小袖は当然袂をもつことができたのです。

また、日々労働に従事する庶民も、仕事以外の時間には、袂のある小袖を着用したと考えられます。

公家を除くほとんどの人々が、日常的に袂付きの小袖を着用する状況が生じた結果、小袖が当時の日本の衣服の中心的な存在となったのです。

もちろん公家の人々はこの時代にも存在していたわけですが、身分的には高い地位にあっても、実質的に社会を支配していたのは武家でしたし、経済的には江戸時代にかけて町人が大きな存在になりつつありました。

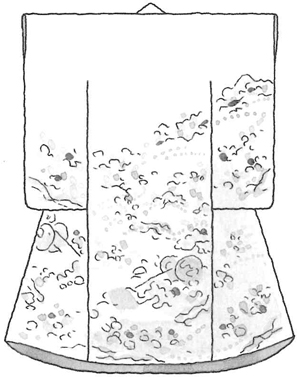

上流武家女性の夏の礼服です。打掛を重ねると、夏は暑いので打掛の方を脱いで腰に巻き付けて、礼服を簡略化したとされています。

奥の世界から始まった小袖ファッション

江戸時代

袖口の大きな大袖に対して、袖口の小さな衣服を小袖といいます。庶民の衣服としてスタートした小袖も、江戸時代には身分を問わず用いられることとなりました。時代の変化につれて、小袖の着装法も変化し、やがておはしょりが考案されることになります。

現在は未婚女性が着る袖の長い着物のことですが、もともとは身頃と袖との間の縫い付け部分に、振りのある袖をもつ着物の総称です。室町時代から存在していましたが、本来子供が着用するもので、袖も現在のように長くはありませんでした。若い女性が袖の長い振袖を着るようになったのは江戸時代からになります。

小袖を構成する要素として、形以外では生地の素材、模様、加飾技法をあげることができます。近世の小袖では、これら三つの要素の組み合わせの変化が、さまざまな時代の様式を生み出しました。三要素に身分や階層による好みと美意識、あるいは女性としての心理が反映されているからです。

ただし、桃山時代の小袖においては、三要素の組み合わせに、まだ男女による大きな違いは見出せません。また武家と町人の間でもさほど差異が見られるわけでもありません。

しかし、これに続く江戸時代には、男性と女性で服飾の内容に大きな変化が見られました。

封建制度が確立された江戸時代の日本には、公的な世界である表と私的な世界である奥という2つの概念がありました。男性は表の世界にいるもの、女性は奥の世界にいるものという建前に基づいて、社会的な規則や決め事は原則的に表の世界にいる男性に適用されるという考え方です。

また、日本では古くから、衣服によって身分を象徴させるということ行われてきたことから、江戸時代においても、建前上、表の世界にいる男性には、衣服の自由な選択は許されませんでした。それは、身分を象徴する機能をもつ衣服の固定化が身分制度の維持にとって重要であったからです。

そのため男性の小袖には、個人の好みに基づく多様さや、時代の変化に伴う様式の変遷及び流行現象をほとんど生じることがなかったのです。

これに対して、奥の世界は、表からは見えない世界であるという建前がありました。表の世界に身分制度が存在していても、奥の世界に生きる女性に対しては、社会秩序を乱さない限り、衣服の選択には比較的自由が許されていました。

それゆえ江戸時代の女性たちは、身分・階層の違いによってそれぞれの好みや美意識を小袖に反映し、様式の違いや、時代による変遷を生み出すこととなりました。特に生地や技法の選択、意匠形式などの選択に見られる違いはその具体的な例です。

なお、四民平等となった明治維新以降も、小袖は着物と名を変えつつ、引き続き着用され現代に至っています。その間、各時代の女性たちの社会的立場の違いやそれぞれの心理を反映して、着物にもいくつかの様式が生まれ、変化していきました。

18世紀半ばの小袖には、上半身の模様を取り去って、腰から下だけに模様を配するスタイルが流行しましたが、町人女性の小袖にはさらに模様の位置を低くして、裾回りだけに模様を施す裾模様の形式が生まれました。18世紀末から19世紀に流行した裾から褄、衿にかけて斜めに模様を配したものを「江戸褄」といいます。

小袖の上に着る丈の短い衣服になります。胴服(桃山時代の武家が馬上や野外で着た上着)から発展し、江戸時代には外出の際に着るコートのように着用されました。やがて下級武士や町人の礼装として裃の代わりに袴とともに用いられました。

西洋化が進む中、小袖を受け継ぐ着物を着用

明治時代

広帯に織られた生地を二つ折りにして仕立てた帯です。帯幅が広くなった江戸時代中期から用いられています。

明治維新によって、政治体制だけでなくさまざまなものが大きく変化しましたが、人々の生活や文化が一気に変わったわけではありません。

衣服においては、まずは公的な立場にある男性の服飾に洋装が導入され、かなりの時間差をもって女性にも導入されました。身分の高い旧大名家や公家女性による鹿鳴館での洋装姿はその代表といえるでしょう。

旧町人階級を中心とするほとんどの女性は明治時代になっても小袖を受け継ぐ着物を着用しており、その基本的様式は、江戸時代後期におけるものと大きく変わるものではありませんでした。

化学染料はわずかではあっても幕末期から導入されており、これが実質的な定着を見せた明治時代は、江戸時代以来の伝統的な柄を化学染料で表したものが女性の着物の主流となります。

明治時代の女性の着物には、次の二つの様式が見られます。一つは江戸時代後期の中流町人女性の小袖様式を受け継いで明治時代前期に流行した様式です。ねずみ色を基調とする地味な地色の縮緬や平絹地に、友禅染を中心に刺繍を併用して褄模様や裏模様を表した着物で、繊細な風景模様が多く見られます。暗く地味な地色が若い女性の振袖に躊躇なく用いられている点が大きな特徴といえるでしょう。

もう一つの様式は、江戸時代後期の富裕な町人女性の小袖を受け継いだもので、主に振袖や打掛に見られる様式です。

縮緬地に刺繍と摺疋田で松竹梅の立木に鶴亀を表した、いわゆる蓬莱模様の打掛や、繻子地に刺繍のみで吉祥模様を表した打掛などです。それらの多くは婚礼衣装として用いられたと考えられます。

平安時代に上流階級の女性が袴をはいていましたが、明治時代になって、新しい学問を学ぶ女学生の間で襠高袴が流行しました。また、華族女学校でえび茶色の襠なし袴が流行ったのをきっかけに、女学校の制服に茶色や紺、紫などの袴が採用されるようになりました。今日でも大学生の卒業式に用いられています。

男性の礼装、黒羽二重の染め抜き五つ紋付に羽織・袴が正装として認められたのは、明治維新後に裃が廃止されてからのことです。

西洋ブームの中で、伝統的な着物や帯が生まれる

大正時代

「留袖」とは大人になった女性が、振袖の袖を短く「切り留める」ことを指しています。そのため、もともと華やかな着物が多かったが、明治時代に留袖が礼服として使用されるようになると、西洋のブラックフォーマルの影響を受けて留袖も黒になっていきました。裾だけに模様があるのは、江戸褄模様のスタイルを引き継いだためです。

明治時代の末期から大正時代にかけては、褄模様の形式をとりながら洋花をモチーフとし、それを油絵的な表現で表したものが多く見られるようになります。

また、パリ万博を通じてアール・ヌーボーの影響を受け、これを着物に反映させた植物模様も流行しました。ここに至って、近代的な印象を与える新たな様式が着物に確立したといえます。

大正時代は、大正デモクラシーの言葉で象徴されるように、相対的には、豊かで自由な時代であったといえるでしょう。そうした中、着物にも大正ロマンを感じさせるようないくつかの様式が見られるようになります。

代表的なものが、明治時代末期以来見られる洋風表現で、これは植物に限らず、他のモチーフにも応用され、さまざまな模様に油絵的な意匠表現が取り入れられました。

その一つは、もともと日本的なモチーフを洋風な表現で表したもの、二つ目は西洋のモチーフを洋画そのものの表現で表したもの、そして三つ目は、日本の油絵に似た表現で模様を表したもので、その中にはヨットやスキーといった当時としては現代的な主題を描いたものもあります。

また大正時代には、錦紗縮緬と呼ばれるシボが非常に小さく平絹に近い感触の縮緬が登場しました。鮮やかな色彩と精細な模様表現に適して、この時代の絵画的な様式を加速させたのです。

一方で非常に図案的な模様もありました。東南アジアの更紗、ペルシャの織物、ヨーロッパのプリント染色などからデザインをとったと思われるものがそれです。

明治時代に始まった洋風化が大正時代には一般人にまで広がり、その結果、海外のさまざまな物が着物の模様にも使われました。

ヨーロッパでアール・ヌーボーに次いで起こったアール・デコもこの時代の着物の意匠に影響を与えました。アール・デコの美術や工芸に見られる力強さと情緒性が大正という時代にマッチして、人々に愛されたのです。

なおこの時代、絣の着物も日常着として盛んに用いられました。これらは、江戸時代の麻や木綿の絣とは大きく異なり、大胆な配色と意匠構成で、近代的な感覚にあふれています。御召や銘仙、紬、明石縮といった生地に、多彩な絣柄が表されました。

明治時代には小紋に一つ紋を入れたものを訪問着として着用していましたが、大正時代以降に現在の形式になりました。袋帯は明治時代以降に丸帯の代わり作られたものになります。

胴に巻く部分の幅を半分に、お太鼓の部分を並幅に仕立てた帯で、現在最も一般的なものになります。大正7,8年頃、服装改良運動の一環として生まれた帯で、考案者は名古屋女学校(名古屋女子大学の前身)の創始者です。名古屋、京都で人気を博し、東京でも売り出され、全国に広まりました。ちなみに、桃山時代から江戸時代初期にかけて使用された「名護屋帯」は別物になります。

小袖模様が再び流行し、現代まで続いている

昭和時代

着物の原形になった小袖は、もともとは対丈で着ていましたが、やがて、裾を長く引いて着ることが流行しました。室内では裾を引きずり、外出のときには裾が汚れるのため、着物を腰の位置でたくし上げ、腰紐で縛って着るようになりました。さらに明治中期以降には、腰紐でおはしょりをとってから帯を締めるようになりました。

昭和時代に入り、前半の着物は大正時代の様式を受け継いでいきますが、この頃には、褄模様という構図上の特徴以外は、江戸時代の小袖に直接つながる特徴はほとんど見られなくなります。

大正時代に見られた写生的な模様はさらに写実化を進め、一方、それとは逆に、アール・デコの影響を反映して、モダニズムを強く感じさせる非常にデザイン化された模様も現れました。

また夏の単には、絽や紗のほか、さまざまな工夫を加えた特殊な生地を用いた涼しげな質感の生地に、友禅染や刺繍を用いて夏向きの模様を表したものが見られるようになります。

さらにこの時代には、意匠に江戸時代の小袖のそれを写したような着物が出現します。これは、元禄を中心とする江戸時代前期から中期にかけての小袖意匠を写したもので、戦争を挟んで現在に至るまで、着物の基本的な形式の一つとして受け継がれているものです。

大正時代以来、多種多様な意匠を送り出してきた呉服業界も、洋服の着用率が高まり、着物専門の図案家が少なくなったためか、意匠の創作に困難をきたすようになったのでしょう。

近世以降の小袖は、近代の着物に至るまでにこのように多様で複雑な展開を見せました。それぞれの時期にそれぞれの階層が異なる様式を好み用いたのは決して偶然ではなく、女性たちの身分や経済力を反映した価値観や美意識に裏付けられてのことであったと考えられます。衣服を着る人間の心が様式を作り、変えてゆくのです。

羽織はもとは男性のもので、江戸時代中期に女性も着用するようになりましたが、たびたびの奢侈禁止令で一般化することはありませんでした。明治維新以後は紋付の準礼装もでき、女性も羽織を着用するになりました。なかでも1960〜70年代に入学式や卒業式に母親が着た紋付の黒羽織は印象的です。

お太鼓の部分を折り返して2枚重ねに見せた帯になります。昭和初期に考案されたもので、なごや帯の気軽さと袋帯のように見える仕立てを取り入れたものになります。軽くて締めやすいため、昭和30年代以降に普及されました。

online tadalafil canada

online tadalafil canada

cialis off patent

cialis off patent

how long does 20mg cialis last

how long does 20mg cialis last

pharmacy viagra generic

pharmacy viagra generic

rx pharmacy richland wa

rx pharmacy richland wa

generic female viagra online

generic female viagra online

cialis 25mg canada

cialis 25mg canada

canadian pharmacy cialis

canadian pharmacy cialis

purchase viagra from india

purchase viagra from india

mutual of omaha rx pharmacy

mutual of omaha rx pharmacy

buy cialis at walmart

buy cialis at walmart

how to order viagra online

how to order viagra online

best sildenafil in india

best sildenafil in india

viagra brand coupon

viagra brand coupon

viagra 2010

viagra 2010

sildenafil viagra

sildenafil viagra

how to purchase viagra pills

how to purchase viagra pills

maximpeptide tadalafil review

maximpeptide tadalafil review

cialis for sale in toront ontario

cialis for sale in toront ontario

cialis samples for physicians

cialis samples for physicians

how long before sex should you take cialis

how long before sex should you take cialis

metronidazole aspirin

metronidazole aspirin

gabapentin sigma

gabapentin sigma

can sulfamethoxazole be used for tooth infection

can sulfamethoxazole be used for tooth infection

lyrica narcotic controlled substance

lyrica narcotic controlled substance

valtrex bronchitis

valtrex bronchitis

tamoxifen taxus

tamoxifen taxus

metformin estradiol

metformin estradiol

furosemide ventoso

furosemide ventoso

lisinopril dehydration

lisinopril dehydration

.75 semaglutide side effects

.75 semaglutide side effects

.50 semaglutide

.50 semaglutide

semaglutide and depression

semaglutide and depression

how long for zoloft to work for anxiety

how long for zoloft to work for anxiety

flagyl pandas

flagyl pandas

how to come off cymbalta

how to come off cymbalta

can you buy fluoxetine over the counter

can you buy fluoxetine over the counter

best generic viagra in india

best generic viagra in india

antidepressant escitalopram side effects

antidepressant escitalopram side effects

cephalexin smells like rotten eggs

cephalexin smells like rotten eggs

para que sirve el duloxetine 60 mg

para que sirve el duloxetine 60 mg

gabapentin gallbladder

gabapentin gallbladder

does keflex treat strep throat

does keflex treat strep throat

cephalexin 500mg side effects

cephalexin 500mg side effects

why are ciprofloxacin and metronidazole prescribed together

why are ciprofloxacin and metronidazole prescribed together

bactrim liquid dosing

bactrim liquid dosing

bactrim skin infection

bactrim skin infection

amoxicillin shelf life

amoxicillin shelf life

depakote 250 milligrams

depakote 250 milligrams

citalopram and adderall

citalopram and adderall

diltiazem hcl er

diltiazem hcl er

effexor side effects long term

effexor side effects long term

augmentin for ear infection

augmentin for ear infection

ezetimibe atherosclerosis

ezetimibe atherosclerosis

diclofenac sodium gel

diclofenac sodium gel

ddavp facts

ddavp facts

generic for flexeril

generic for flexeril

flomax 350 mg granulato indicazioni

flomax 350 mg granulato indicazioni

contrave xanax

contrave xanax

cozaar side effects mayo clinic

cozaar side effects mayo clinic

what is allopurinol used to treat

what is allopurinol used to treat

amitriptyline max dose

amitriptyline max dose

aripiprazole other names

aripiprazole other names

aspirin dosage for headache

aspirin dosage for headache

how long does ashwagandha take to work

how long does ashwagandha take to work

celebrex nsaid

celebrex nsaid

celexa sexual side effects

celexa sexual side effects

bupropion cost

bupropion cost

baclofen 10 mg tablet

baclofen 10 mg tablet

how long does it take buspar to work

how long does it take buspar to work

robaxin cost per pill

robaxin cost per pill

repaglinide meglumine

repaglinide meglumine

what is protonix 40 mg used for

what is protonix 40 mg used for

semaglutide the same as ozempic

semaglutide the same as ozempic

actos pancreatitis

actos pancreatitis

natural acarbose

natural acarbose

abilify maintena 400 mg

abilify maintena 400 mg

remeron tricyclic

remeron tricyclic

no period on spironolactone reddit

no period on spironolactone reddit

linagliptin to sitagliptin dose conversion

linagliptin to sitagliptin dose conversion

what is tizanidine hcl 4mg used for

what is tizanidine hcl 4mg used for

cost of ivermectin medicine

cost of ivermectin medicine

simvastatin synthroid

simvastatin synthroid

venlafaxine hydrochloride

venlafaxine hydrochloride

ingredients voltaren

ingredients voltaren

tamsulosin indications for women

tamsulosin indications for women

sildenafil sublingual

sildenafil sublingual

can buy viagra singapore pharmacy

can buy viagra singapore pharmacy

cheap levitra online

cheap levitra online

finpecia inhouse pharmacy

finpecia inhouse pharmacy

sildenafil directions

sildenafil directions

buy levitra without prescription

buy levitra without prescription

tadalafil tablets 20 mg megalis 20

tadalafil tablets 20 mg megalis 20

cialis online pills

cialis online pills

price of ivermectin

price of ivermectin

ivermectin 3mg pill

ivermectin 3mg pill

vardenafil without prescription

vardenafil without prescription

tadalafil canada 20mg

tadalafil canada 20mg

ivermectin 400 mg

ivermectin 400 mg

tadalafil vs sildenafil citrate

tadalafil vs sildenafil citrate

where can i get female viagra pills

where can i get female viagra pills

viagra price in india online purchase

viagra price in india online purchase

vardenafil hydrochloride trihydrate 20mg

vardenafil hydrochloride trihydrate 20mg

ivermectin price comparison

ivermectin price comparison

ivermectin lotion for scabies

ivermectin lotion for scabies

ivermectin virus

ivermectin virus

cipro in pregnancy

cipro in pregnancy

does cephalexin treat uti

does cephalexin treat uti

ampicillin vs ampicillin sulbactam

ampicillin vs ampicillin sulbactam

is doxycycline a very strong antibiotic?

is doxycycline a very strong antibiotic?

augmentin price

augmentin price

pregabalin 50mg capsules

pregabalin 50mg capsules

modafinil mechanism of action

modafinil mechanism of action

nolvadex vs arimidex bodybuilding

nolvadex vs arimidex bodybuilding

how long does it take for valtrex to work

how long does it take for valtrex to work

metformin side effects in women long-term

metformin side effects in women long-term

can i take amoxicillin for uti

can i take amoxicillin for uti

trazodone blood pressure

trazodone blood pressure

can you take keflex if allergic to penicillin

can you take keflex if allergic to penicillin

lisinopril side effects in women

lisinopril side effects in women